2025.11.15てるギターノート

てるギターノートvol.12 今更聞けないギター用語

みなさんのギターライフに役立つ情報をわかりやすく短い動画で発信しているYoutubeチャンネル「てるギターノート」の動画文字起こしです。

みなさん、こんにちは。今回のてるギターノートは基本的な用語の解説です。

みんなが当たり前のように使っているのにいまいち意味が理解できていない。でも、今更聞けない。そんな言葉、あるんではないでしょうか。ぜひ今回の動画を最後まで見て、確認してくださいね。

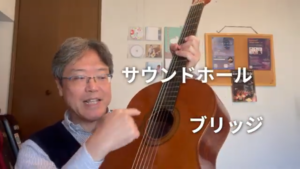

ではギターの各部位の名前から説明します。

ヘッド、ネック、ボディ、裏板、横板(側面板)、表面版、ブリッジ、サウンドホール。

弦は6本ついていて、細い方から・・・構えた時に下側になる方から・・・1弦2弦と数えて一番太い方が6弦になります。

ギターの基本的な構造は弾いた弦の振動がブリッジを通して表面版を振動させ、それを側面版、裏板で跳ね返して、サウンドホールから音が出る、という風になっています。

更に細かく解説していきます。ヘッドの中にあるペグと糸巻。チューニングに使います。一体になっています。そして、ナット。ここの押さえる黒い部分が指板と言います。

そして、この金属の棒がフレット。こちら側から1フレット、2フレットと数えます。クラシックギターの場合はボディとネックの接合部分は12フレットになっています。

楽器屋さんで見かける楽器のスペックで「弦長」と「弦高」というのがあります。

ここ(ブリッジ)からここ(ナット)までの長さを弦長と言います。基本650mmなんですが、色々な長さがあります。当然長さが変われば全体の大きさも変わってきます

弦高は弦と指板の高さを表わすんですが、基本12フレットの部分を測ります。これは低ければ低いほど左手が押さえやすいのですが、低すぎると隣のフレットに当たって音がビレてしまいます。

楽器の部位の名前については以上です。続いて楽譜に書いてある指の記号について解説します。

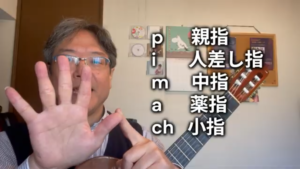

ではまずは右手から。

親指からp(親指)、i(人差し指)、m(中指)、a(薬指)、ch(小指)。これらはスペイン語の頭文字です。

そして、スリーフィンガーなどと言う場合にはこの3本、pimをのことを指します。クラシックギターでは通常小指以外のこの4本の指を使って演奏します。

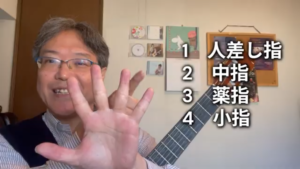

次は左手。人差し指から1、2、3、4です。ピアノでは親指から1、2、3、4、5で、ずれていますので注意してください。

クラシックギターでは親指は通常使わないのですが、フォークギターやエレキギターでは使う事があり、その場合、「T」と書いてある場合があります。これは英語の頭文字です。

これらの記号は運指を表すために使います。運指とは度の指を使って押さえ、度の指を使って弾くのか、ということですね。

もう一つ運指を表す記号として丸数字を説明しておきます。丸がついている数字は左手の指番号ではなく、弦の番号です。①から⑥まで、1弦から6弦までどの弦を使って演奏するのかを表しています。

本日のてるギターノートはここまでです。全て知っていましたか?知りたかった「あれ」が解説sれていない。そんなことがありましたら、ぜひお気軽にコメントください。高評価とチャンネル登録も忘れずに!。

それでは皆さま、素敵なギターライフを♪